文/张广亮

“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。”我的老同事、优秀共产党员孙洪国同志,离开我们已经23个年头了。

在这些年,我先后经历了进城贷款买房、母亲去世、长女结婚,并于2024年8月办理退休手续,也算安度晚年了。那么洪国老大哥呢?他在那里过得还好吗,钱够花吗,房屋漏雨吗?哎!我的苦命的孙大哥,你怎么不晚点走,怎么就熬不过那关键的几个月呢……想着想着,一股酸楚的泪水朦胧了我的双眼。

孙洪国生前在《菏泽日报》社学习期间,于曹州牡丹园留影

初识:考场结缘

我和洪国大哥的相识要追溯到1992年冬。当时,经中共定陶县委研究决定,由定陶县委宣传部、定陶县委组织部、定陶县人事局、定陶县劳动局,采取公开报名、统一考试、平等竞争、择优录取的办法,为全县19个乡镇和部分县直部门招聘一批合同制新闻干事。规定成绩优异者可办理农转非户口,并纳入单位事业编制。这一利好政策吸引了全县200多人报考,竞争异常激烈。

在进行文化课考试时,我与在力本屯乡广播站参加新闻培训的王贞勤老弟同场应试,邻座则是一位中年男子。他衣着整洁,提着黑色的公文包,梳着分头,谈吐幽默,字迹工整,令人印象十分深刻。通过自我介绍得知,他叫孙洪国,1956年3月生人,时年37岁,由于他的父亲孙本明先生曾任定陶县城关镇北付庄联中学校的校长,因而他子承父业,高中毕业后成为一名代课教师。听了各自的介绍,初步相识的我们彼此鼓励,希望能通过这次考试,成功上岸。

次年春天,县委宣传部对通过文化课考试的40多名考生进行新闻专业考试,我们三人再次相遇。与年前的文化课考试不同,这次考试内容是根据考卷提供的新闻素材撰写一篇新闻稿。我得益于此前有过给县电台投稿、接受编辑指导的经验,很快完成了答卷。洪国大哥也得益于扎实的教师授课经验、丰厚的文学功底和广阔的时政新闻视野,几乎与我同时完成了这次考试。

有志者,事竟成。考试后不久,定陶县历史上第一次面向全县招考的新闻干事录取名单公布:洪国大哥、贞勤老弟和我均榜上有名!洪国老大哥分配到张湾镇,贞勤老弟分配到保宁乡,我则去了一千王乡工作。由于一千王乡在张湾镇的西邻,我从乡政府东返回家要从张湾镇政府门前路过,自然与洪国大哥有了更多的交往。

共事:并肩奋斗

1993年4月,按照中共定陶县委、定陶县人民政府的有关文件精神,在定陶县委宣传部的统一安排下,我们这批新闻干事到单位正式报到。按照相关工作要求,乡镇政府为我们提供了专用办公室和宿舍,每人月薪80元,每天同乡镇干部一起参加晨会点名。

根据县委宣传部的工作要求,每月2号在宣传部召开工作例会,中午为大家解决午餐。工作例会的主要事项,一是传达上级新闻宣传工作的会议精神;二是了解我们在单位的工作、生活及现实困难等情况;三是考核我们在山东省委机关报《大众日报》、山东省电台、菏泽市电台及菏泽市委机关报《菏泽日报》等省市级主要媒体的稿件发表数量,并根据发稿数量进行全县排名,通报到每个乡镇和县直单位。

基层新闻干事的“记者”头衔看似光鲜,实则有诸多不易,让人“压力山大”。根据县委宣传部规定,我们这批考录聘任的新闻干事,每人每月须在《菏泽日报》发表3篇新闻稿件,少一篇罚款10元;连续3个月不达标者给予诫勉谈话;年底未完成任务则解除聘用手续。在工作、刊稿和经济的多重压力之下,陆续有3名新闻同仁主动离职。

洪国大哥和我都是很要强的人,在压力面前选择了迎难而上。为完成发稿任务,我们每天奔波于各管区寻找新闻线索,抓紧采访后连夜写稿,通过审核程序后再向媒体投稿。那时经济与交通条件有限,人们日常出行以骑自车行为主。为了确保新闻的时效性和刊稿率,洪国大哥和我经常直接骑自行车到菏泽日报社送稿。从我们各自所在的乡镇政府出发到菏泽市区,每次都要骑行二三十公里的路程才能到达。在工作非常忙碌、身心极度疲惫的时候,我也搭乘“蹦蹦车”(一种既可以搭载自行车、又能乘坐人员的改装三轮车)。

记得好几次,我去报社送稿时遇到洪国大哥,我们便结伴而行。如果是骑自行车,我俩就一前一后或一左一右,边骑车边探讨新闻业务,枯燥的长途路程因此变得“缩短”了很多。如果是一同搭车去送稿,我俩则挨着坐下,或对面而坐,一路上欢声笑语不断,平时的身心疲惫和工作压力瞬间得到释放。下车后,洪国大哥和我一同去找报社编辑改稿、请教,偶尔也请编辑吃顿饭或带些土特产,以表谢意。

洪国大哥和我真诚的付出、不懈的努力,不仅提升了我们的写作水平,还与报社编辑建立了深厚的友谊。编辑同志也被洪国大哥和我的真诚与努力所感动,在确保稿件质量的前提下给予支持,我们的稿件发表数量得以大幅增加,有些还被评为优秀稿件。对于我们的努力付出和突出成绩,乡镇主要领导同志看在眼里,厚爱一层,在报销路费、餐费等方面大力支持,月底还给予一定的现金奖励,洪国大哥和我在各自工作的乡镇政府,开辟了新局面,赢得了口碑。

过关:患难与共

1993年10月,为进一步改革政府机构,全国掀起精简机构浪潮。我们作为定陶县第一批通过考试聘任上岗不久的新闻干事,也未能幸免。面对突如其来的政策变化,我们没有一点思想准备,心中彷徨、失落、烦闷。怀着试试看的想法,李怀鹏、姚念方、王贞勤、洪国大哥和我一同到县委就这一问题进行了咨询。时任定陶县委书记文廷良表示,这是上级政策要求,请大家耐心等待。

不久,事情有了转机。1994年2月,中共菏泽市委机关报《菏泽日报》实行自办发行,需招聘乡镇报纸发行工作人员。定陶县委宣传部结合这种情况,通知我们返回原单位上班,负责投递《菏泽日报》的同时,继续从事新闻宣传工作。对于我们而言,虽然“下岗关”得以通过,但新的“工资关”又摆在眼前:根据机构精简政策要求,乡镇政府不给我们发工资,而是根据个人发稿量多少给予一定的稿费奖励。

众所周知,新闻宣传工作需要经常加班熬夜,与星星月亮为伴;投递工作同样非常辛苦,风里来雨里去。现在想来,一人要同时干好这两份艰辛忙碌的工作,真是“难上加难”!

每天早饭后,我要及时赶到张湾镇政府领取报纸,再赶回一千王乡进行分发。无论寒冬酷暑、刮风下雨,洪国大哥和我总是互相支持,结伴而行。面对诸多乡镇部门和几十个村的党报发送任务,我俩经常沟通交流,探讨方法。为了提高工作效率,我们利用村干部开会时机集中送报,既节省时间又能及时收集新闻线索,这一方法让我俩事半功倍。就这样,我们互帮互助,度过了工作和生活中遇到的诸多难关。

同乡朱新春见证了我和洪国大哥同甘共苦的峥嵘岁月。在一次投稿时,我俩得知《菏泽日报》印刷厂职工朱新春是张湾镇人,他妻子是镇里的民办教师。朱新春上的是夜班,下班后常骑自行车回到张湾镇纸坊村居住。由于是同乡,又有工作交集,我们一来二去就熟识了。洪国大哥和我通过朱新春又结识了更多编辑,有时我们还在他同事的宿舍里借宿。这段共同的为人处事经历,让我对洪国大国更加敬重,我们之间的友情更加深厚。

1995年,贞勤老弟因成绩突出被评为全县新闻拔尖人才,顺利办理了转正手续。1997年,我也成功转正。洪国大哥却因年龄偏大等客观原因,迟迟未能转正,但他始终对工作保持激情。在县委宣传部组织召开的工作例会上,我们每次见面都很高兴,相互畅谈工作与生活。我和贞勤老弟转正后,洪国大哥在例会上总是笑着说:“你们抱住不哭的孩了!”我们则鼓励他:“老大哥再加把劲,你也指日可待!”

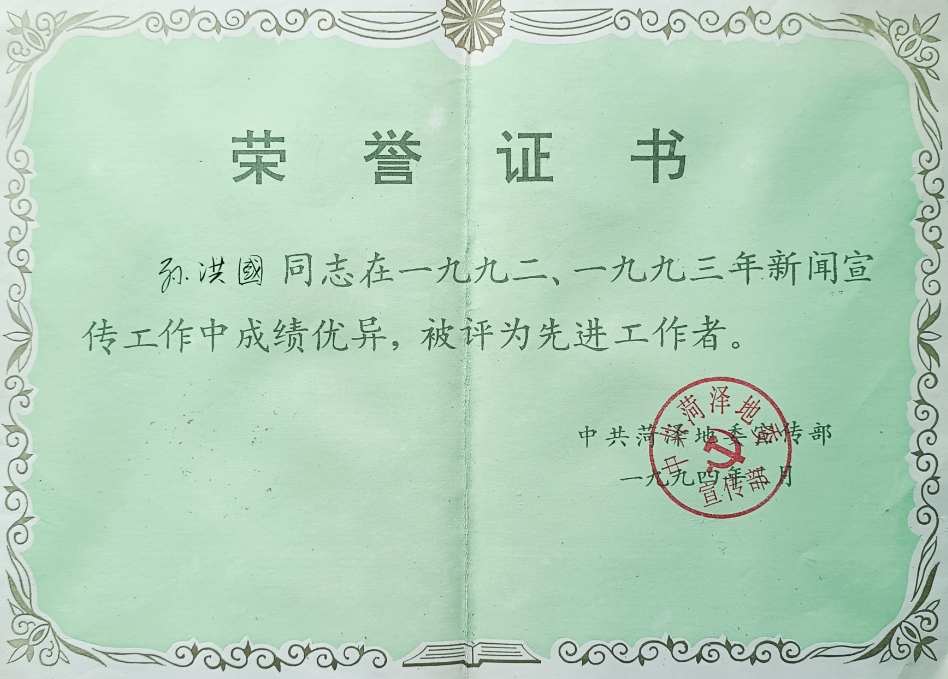

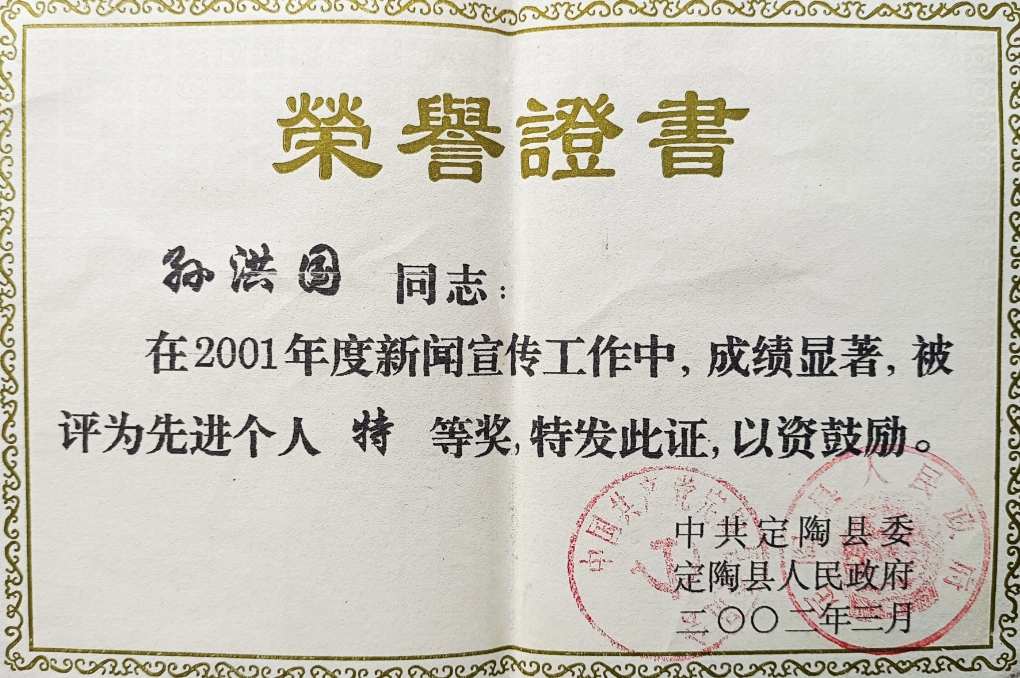

大约是1999年,洪国大哥应邀到我家做客,妻子做了几个家常小菜招待他。那年仿山庙会期间,我和妻子也曾应邀到他家拜访。洪国大哥居住的宅院,位于定陶县城关镇(今定陶区滨河街道)青年路最北端的孙庄行政村东头,交通大动脉“京九”铁路线在此逶迤而过。走进四分多地的院落,只见墙体和地面干净整洁,照壁上用瓷砖贴着绿水青山锦绣图,青石红砖结构的四间堂屋和三间配房高阔明亮,院中还有一颗粗壮的老槐树葳蕤挺立。我和妻子走进客厅,环境素雅,倍感亲切。尤其是堂屋正厅的“条几”(我国北方一种常见的桌式带柜木质家具)上方,挂满了各级政府、宣传部门、教育部门授予洪国大哥和家属的荣誉证书,目测足有三四十个之多。

那一个个醒目的红色荣誉证书,给我留下了深刻印象。我想,那满墙的荣誉证书,不仅是他和妻子相濡以沫、携手共进的奋斗历程与人生硕果,更是夫妻俩留给孩子们的家风家教与精神财富。

永别:天有不测

2001年,在我国初步建立社会主义市场经济体制、加入WTO(世界贸易组织的简称)的背景下,推进政府自身建设和改革、促进政府职能转变被提上日程。

根据上级的改革精神,定陶县实行乡镇合并。我所在的一千王乡并入张湾镇,我从洪国大哥的近邻成为了他真正意义上的同事。那是一段多么充实的快乐时光啊!我们每天一同参加晨会、点名,时常一起采访、研讨、送稿,也偶尔下饭馆小酌几杯,聊聊家常,我俩的关系由此也更加亲密。

洪国大哥为了集中精力采访、多写稿件,加班熬夜是常事。绝大多数情况下,他随身带着收音机,定时收听上级新闻节目,吃住在镇政府,有时两三周才返城回趟家。一次下乡采访,他发现了一条颇有价值的新闻线索:乡村医生戚风亭常年坚持免费为民问诊,赢得了广大群众的赞誉。于是,他突击采访、连夜写稿,并自费前往上海《人民日报》华东分社送稿。洪国大哥的真诚态度、为民情怀和工作作风感动了值班编辑,稿件很快得以在《人民日报》发表。那一年,洪国大哥如愿以偿,再次获评全县新闻宣传工作一等奖。

洪国大哥在工作中始终保持着高涨的热情和奋进的姿态。从1992年到2001年,洪国大哥先后被菏泽地委宣传部、菏泽地区纪委、菏泽军分区、菏泽日报社等多个单位表彰为先进工作者、信息工作模范个人、新闻工作一等奖、优秀通讯员一等奖等多项荣誉;连续4年被《菏泽日报》评为模范通讯员;连续5年被中共定陶县委、定陶县人民政府评为全县新闻宣传工作一等奖;2001年年底,他更是被评为全县新闻工作的特等奖。

然而,我们谁也无法料到,就在洪国大哥获得全县新闻宣传工作特等奖期间,不知何故,定陶县委宣传部对于入编转正政策做了调整,门槛提得更高了。这项政策的突然调整,对于处在关键时期的洪国大哥而言,犹如浇了一盆冷水。对此,洪国大哥没有气馁退缩,而是越挫越勇。到了2002年,他的写稿劲头更盛,有时一天往报社投去两三篇稿件,内容涵盖消息、通讯、新闻故事、图片新闻等诸多体裁。稿件写得多,自然发表的也多。省级报刊《大众日报》《农村大众》经常刊发他写的新闻作品,《菏泽日报》有时一个月竟能发表洪国大哥新闻稿10篇以上,其他报刊电台更是稿件连连。对此,县委宣传部领导逢会就表扬,他所在镇主要领导更是赞誉有加。洪国大哥一时成为全县新闻宣传的领先人物!按照这种良好态势保持下去,2002年度新闻宣传工作特等奖非他莫属。

天有不测风云,人有旦夕祸福。令人惋惜的是,洪国大哥的身体却恰恰在这时出现了问题。一开始好像是感冒,高烧不退,洪国大哥嘱咐家属给我打来电话,向镇里请假看病。治疗一段时间后,他的病情不但没有减轻,反而更严重了,从定陶县医院转送到菏泽三院治疗。洪国大哥的病情,牵动着各级领导同志的心。为此,定陶县委宣传部领导打电话关切地询问情况,张湾镇党委政府更是委托我前去看望。

当我赶到医院,万万没想到,此时的洪国大哥已不会言语。他只是双眼紧闭,不停地摇头,一条腿也摇晃不止。我心疼地看着洪国大哥昏迷不醒、意识不清,却没有一点办法!我急切地问医生这是什么病,他们说要等到化验结果才能确诊。过了一会,菏泽市立医院的专家赶到了,他们告诉我,洪国大哥得的是肝昏迷,必须马上转院治疗。于是,我和洪国大哥的家属协助医务人员,立刻把他抬上救护车,送到了菏泽市立医院重症监护室,开展抢救性治疗。

据医生介绍,肝昏迷就是肝性脑病,是一种由严重肝炎引起的以代谢紊乱为基础的中枢神经系统功能失调的综合性疾病,治疗不好极有可能导致死亡。洪国大哥的家属闻听此言,当时就痛哭不已,我忍泪好言相劝,并提醒她将此事立刻告知在西北部队当兵的长子华伟。帮助洪国大哥转院后回到镇里,我将情况向镇党委政府做了汇报。镇党委政府十分重视,随后委派镇党委副书记赵忠民同志,专程到医院看望慰问洪国大哥和家属。

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”尽管医院专家对洪国大哥进行了全力治疗,但最后他还是撒手人寰,永远离开了我们,只留下无尽的悲伤和遗憾。

敬仰:星斗长明

我怎么也不愿相信,和我十年同甘共苦、并肩战斗的好同事、好战友、好大哥,这就样与我们永别了!

洪国大哥去世后,我和县直单位、多个乡镇的许多同事都参加了为他出殡、过三年等祭奠活动。我悲痛地走在为洪国大哥送行的队伍里,目睹那个熟悉的乡村小院,眼前浮现那熟悉的面孔,此时却阴阳两隔,不禁心如刀绞,惟有泪千行!

我不知道洪国大哥去世后,老嫂子是怎样抚平丧夫之痛,又是怎样独自为生计奔波,操持一家人的吃穿用度的?可能是老嫂子悲伤过度,又或许是身心疲惫,在洪国大哥去世十五周年后,老嫂子也因病去世了。由于没接到通知,我没能为老嫂子吊唁,成为我一生的遗憾。但我想,洪国大哥夫妻俩在九泉之下实现团聚,是另一种意义上的安度晚年,也算是聊以自慰吧。

洪国大哥离开我们已有多年,可我总觉得他还在身边。要不然,我怎么会时常梦见他,深深地为他感到遗憾?我觉得,洪国大哥英年早逝是有一定原因的:一是他有家族遗传病史,其父亲就是因为肝病去世的。二是他自己虽然有病,但总是以工作为重,没有把病放到心上,更没有及时检查身体。早在1998年,他就因为眩晕症,从床上栽了下来,磕掉了两颗门牙。2001年,他在办公室再次眩晕摔倒,头上撞破了一块皮。2002年的一天,他冒雨骑电车到镇政府上班,走到定陶西关时再次摔倒,但他只在卫生室简单包扎了一下,又坚持赶到单位工作。三是他没有忌酒。当时,我和镇政府同事洪国大哥、董书正经常聚餐喝酒,他的酒量比我好得多。他生病那天,我看他脸色不太好,劝他注意休息,就到报社送稿去了。后来听同事们讲,洪国大哥在大家劝说下,到办公室休息一阵就回家了,哪知他回去躺倒在病床上再也没有起来。

洪国大哥走了!他撇下相濡以沫的妻子,三个未成年的孩子,亲如兄弟的同事,永远地走了。他走时只有47岁,正是风华正茂、意气风发的年纪。为了心中的那个神圣而世俗的人生目标,为了对妻子和孩子们的那个承诺,他吃了那么多的苦,受了那么多的罪,流了那么多的血汗!鲜花和美酒已在前面向他招手,他却在临近成功时倒下了,成为定陶新闻宣传事业的一名殉道者,怎能不令人扼腕长叹呢?!

斯人已去,精神长存。令人欣慰的是,洪国大哥的三个孩子都继承了他的精神和家风,非常争气。长子华伟深受父亲的影响和培养,自幼在心灵深处植下了尚武崇文、报效家国的理想因子。他13岁开始练习武术,16岁开始在省级报刊发表作品,18岁参加解放军特种部队,19岁火线入党,20岁奉调上级机关;迄今在全国上百家主流报刊杂志发表各类作品上千件、600多万字,创作出版新闻、文学和影视作品20余部,多次荣立个人二等功和三等功。退出现役晋京工作后,华伟先后在全国工商联、中国科协等单位任职,成为闻名京城的文化学者和青年作家,走向了更广阔的人生舞台。次子华胜起初在县城开了一家餐馆,后进入南方一家大型企业工作,现已定居在美丽的无锡。女儿媛媛已结婚成家,生活幸福。他生前居住的村庄也已拆迁,孩子们都顺利分到了崭新漂亮的楼房。我相信,如果洪国大哥英灵有知,定会含笑九泉了。

“故人入我梦,明我长相忆”。后来我常想,究竟是一种什么精神激励着一位年近半百、三个孩子的父亲,如此拼命工作呢?他为了什么?难道仅仅为了能够发表那些稿件,挣取微薄的稿费吗?难道仅仅为了年底的奖励,获得那为数不多的奖金吗?难道仅仅为了能够转正,实现农转非户口吗?我觉得这远远不够,也不值得他为之殉道!在我看来,洪国大哥是在追求一种生命的尊严,追求一种彰显正义与施展抱负的理想,追求一种乡村知识分子逆天改命的机会,追求一种超越自我、提升境界的人生价值!洪国大哥虽然英年早逝,但他那种积极乐观的性格,勤奋踏实的工作作风和不服输、不言弃的奋斗精神,如同一颗灿烂的星斗,永远值得我们敬仰,照耀着我们继续前行。

(作者系孙洪国生前同事、山东省菏泽市定陶区张湾镇文化站站长,山东省作家协会会员、定陶区作家协会秘书长)